Siapa, sih, yang tidak mengenal istilah depresi? Sebuah gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan sedih, putus asa, dan kehilangan minat terhadap aktivitas yang biasanya menyenangkan. Perasaan ini bisa berlangsung lama, memengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku. Depresi bukan sekedar “merasa sedih” atau “bad mood”, melainkan suatu kondisi yang bisa memengaruhi kehidupan sehari-hari, seperti pekerjaan, hubungan sosial, dan kesehatan fisik.

Contoh, nih, ada seorang mahasiswa akhir yang awalnya sangat bersemangat mengerjakan tugas akhir thesis namun berubah menjadi kehilangan motivasi, hal itu terjadi karena ia mengalami revisi dari dosen pembimbing dan mendapatkan hambatan dalam pengumpulan data. Seiring berjalannya waktu, ia semakin sulit berkonsentrasi, mengalami masalah tidur dan kelelahan kronis, menghindari pertemuan sosial, dan menjauhi teman dan keluarga. Akibatnya, ia tidak dapat menyelesaikan revisi tesis sesuai jadwal, berisiko melewati batas masa studi.

Kira-kira, bagaimana, ya, ketika orang-orang terdekat atau mungkin diri kita sendiri memiliki kecenderungan mengalami depresi? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini. Yuk, kita telusuri terlebih dahulu bagaimana depresi bisa terjadi.

Pencetus utama atau trigger (pemicu) terjadinya depresi adalah suatu peristiwa, situasi, atau stimulus yang memicu reaksi emosional atau psikologis tertentu, terutama yang berhubungan dengan pengalaman atau ingatan masa lalu yang tidak menyenangkan atau berpotensi menimbulkan trauma. Hadirnya trigger kemudian memengaruhi pikiran, pikiran memengaruhi mood, dan akhirnya mood memengaruhi perilaku.

Kunci yang perlu kita pegang untuk memahami depresi adalah mood dan perilaku. Seseorang dengan gangguan depresi cenderung memiliki suasana hati yang menurun (feeling down). Bagaimana mood bisa turun? Yuk, kita cermati melalui lingkaran depresi berdasarkan contoh berikut ini.

Seseorang sebut saja Andi mendapatkan revisi skripsi dari dosen secara terus menerus (trigger), hal tersebut membuat Andi berpikir bahwa dia tidak mampu bertahan sampai lulus (pikiran), pikiran itu tentu saja membuat Andi merasakan sedih (mood), dan kesedihan yang dirasakan Andi membuat Andi tidak mau lagi menyentuh skripsinya (perilaku).

Spiral depresi tidak berhenti sampai di situ. Perilaku Andi yang tidak mau membahas hal apapun tentang skripsi membuatnya semakin merasa sedih sehingga Andi banyak menghabiskan waktu di kamar. Minimnya interaksi dengan orang lain menambah mood negatif dalam diri Andi, belum lagi ditambah dengan cahaya matahari yang kurang diserap oleh Andi. Andi merasa bahwa dirinya tidak berguna. Akhirnya, Andi mengalami depresi dan memiliki suicidal thought atau pikiran untuk bunuh diri.

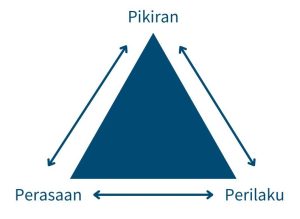

Gambar 1.

Segitiga pikiran, perasaan, dan perilaku

Berdasarkan contoh di atas, kita dapat memahami bahwa depresi dapat terjadi ketika seseorang berperilaku sesuai dengan mood yang sedang dirasakan. Hal ini membuat satu catatan penting bahwa psikolog perlu mengajarkan klien dengan kecenderungan depresi bahwa mood mengikuti perilaku. Klien diajarkan cara untuk menguasai berbagai mood negatif yang sedang dirasakan dengan mempraktikkan perilaku positif sehingga mood positif dapat muncul. Sehingga, spiral depresi tadi akan berubah menjadi upward spiral atau spiral ke atas menuju mood yang lebih positif.

Kita kembali memakai contoh Andi untuk menggambarkan bagaimana mood mengikuti perilaku. Saat Andi merasa moodnya turun dan tidak ingin pergi ke kampus,yang perlu dilakukan oleh Andi adalah belajar menguasai mood negatifnya dan memaksakan diri untuk pergi ke kampus. Mood yang semula turun berpotensi untuk naik karena Andi bertemu dengan teman-teman dan tertawa senang. Begitu pula saat Andi tidak ingin bertemu dosen, Andi perlu belajar untuk melawan keinginan menghindari dosen agar mood tidak semakin turun.

Selain upaya untuk mengaktifkan perilaku, terapi klien dengan depresi juga bisa menggunakan cara lain seperti contohnya dengan restructuring cognitive (restrukturisasi kognitif), yakni sebuah teknik dalam psikologi yang digunakan untuk mengubah pola pikir atau cara seseorang memandang situasi, sehingga dapat menghasilkan pemikiran yang lebih positif dan realistis. Teknik ini biasanya digunakan dalam terapi kognitif, seperti Cognitive Behavioral Therapy (CBT), untuk membantu individu mengidentifikasi, menentang dan mengganti pola pikir negatif atau tidak realistis yang bisa memengaruhi emosi dan perilaku mereka.

Meskipun terdapat alternatif teknik terapi lain, disarankan agar psikolog lebih menekankan pada upaya menjadikan mood klien mengikuti perilaku. Selama ini kita berpikir bahwa kita menangis karena sedih, namun kita tidak pernah berpikir bahwa kita sedih karena menangis. Kita berpikir tersenyum karena bahagia, namun kita tidak pernah berpikir kita bisa bahagia dengan senyuman.

“Kalau kita bisa mengajari pasien menguasai dirinya, maka kemungkinan untuk relapse-nya akan kecil. Jika diserahkan ke mekanisme biologis, maka pasien tidak punya power untuk menguasai dirinya dan akan semakin merasa powerless”.

(Ibu Diana Setiyawati, S.Psi., MHSc., Ph.D., Psikolog)

—

(Sumber artikel didapatkan dari materi yang disampaikan oleh Ibu Diana Setiyawati, S.Psi., MHSc., Ph.D., Psikolog dalam acara Pelatihan Psikolog Puskesmas)

Penulis: Relung Fajar Sukmawati

Foto dari Brooke Cagle dari Unsplash